こんにちは。ゆうです。

さて今回のテーマはこちら!

“タンパク変性”です!

「パサつきが気になる」「ツヤが戻らない」…

年齢を重ねるとともに感じる髪の変化。

実は、その裏には“目に見えないダメージ”が隠れていることもあります。

その正体の一つが「タンパク変性」と呼ばれる現象かもしれません。

今回は、髪の美しさを保つためには知っておきたいこの現象について、わかりやすく解説していきます♪

タンパク変性ってなに?

“タンパク変性”という言葉、ご存知でしょうか?

あまり聞き慣れないかもしれませんが、実は身近にもこの現象は起こっていて、みなさん一度は目にしたことがあると思います。

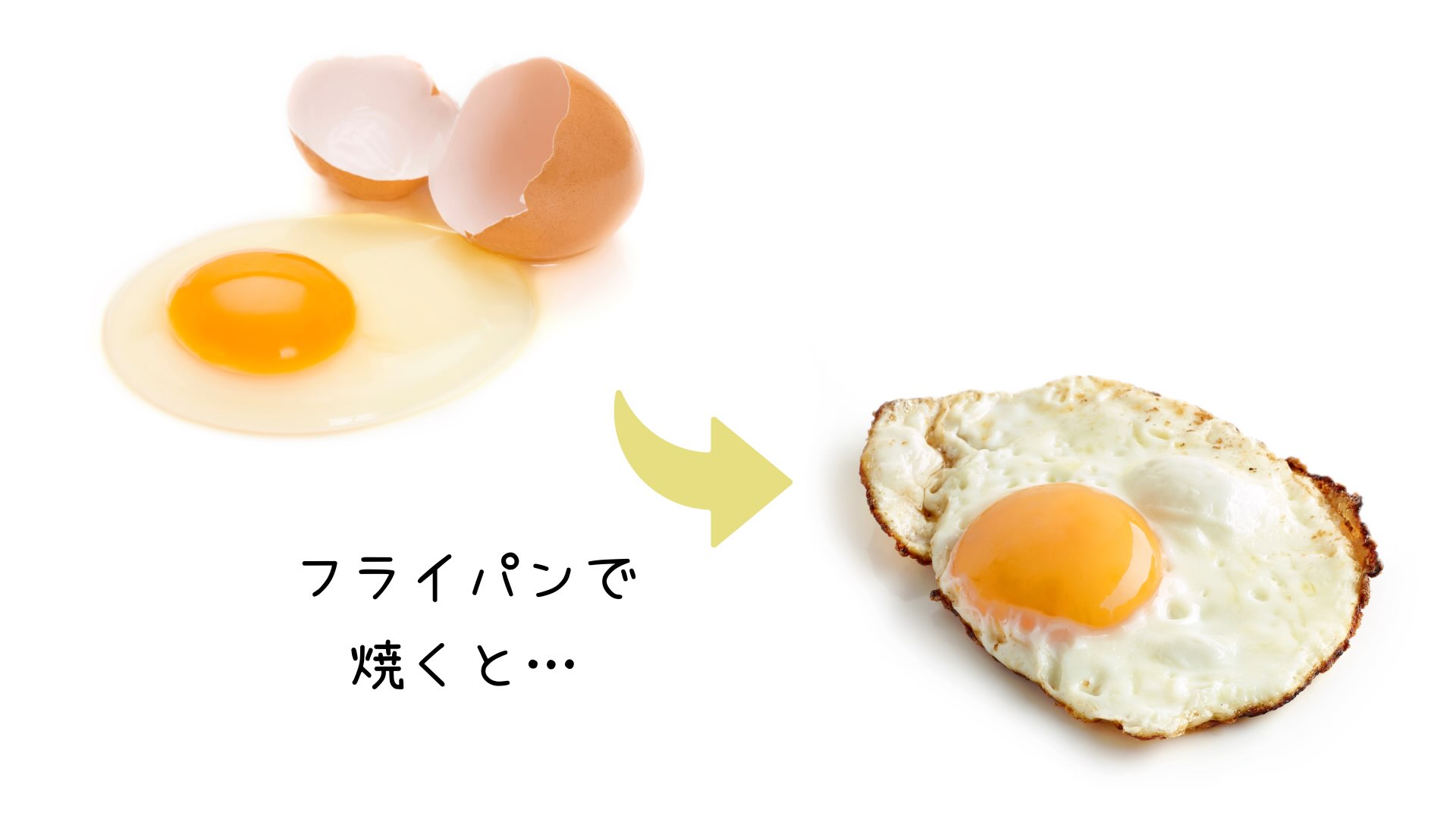

たとえば、生卵をフライパンで焼くと目玉焼きが出来上がりますよね。

あれはまさに“タンパク変性”

卵白の主成分であるアルブミンと呼ばれるタンパク質が変性して白く固くなる。

熱などの影響を受けることで、タンパク質の構造が壊れて別の状態になってしまう現象です。

そして大事なのは、一度目玉焼きになると生卵には戻らないということ。

あらゆるタンパク質は、一度変性が起こると基本的は元には戻りません。

この後のお話にも大きく関わってきますので、このことをしっかりと頭の片隅に置いておいてほしいです。

ちなみに、目玉焼きやゆで卵を食べたからと言って、身体に害があるというものでもありませんので、タンパク変性自体が悪いわけではありません。

あくまで、タンパク質の構造や性質が変わったというだけです。

その結果、毛髪においては手触りや見た目のツヤなどに影響してくる、というものです

髪に起こるタンパク変性の主な原因

毛髪の主成分は“ケラチン”というタンパク質。

“ケラチン”は、専門用語で“α-ヘリックス”と呼ばれる、複雑に折りたたまれた構造を持つ繊維状のタンパク質です。

この構造は、水素結合・疎水結合・ジスルフィド結合(シスチン結合)などの結合のおかげで安定に保たれています。

何らかの要因でこのケラチンタンパク質の構造が崩れると、髪の性質が大きく変わってしまいます。

タンパク質の性質が変わるから、“タンパク変性”と言います。

髪がゴワついたり、ツヤを失ったり、切れ毛が増えたりする背景には、このタンパク変性が深く関わっているかもしれません。

では、どんな要因によってこのタンパク変性が引き起こされるのか?

普段の生活の中に潜んでいる主な原因を、わかりやすく解説していきます。

① 熱(ドライヤー・ヘアアイロン・コテなど)

“熱”が加わると、以下のような現象が起こります。

<水素結合の切断>

60〜70℃程度の温度が加わると、水素結合がどんどん切断されていきます。

これによって、一時的に髪が柔らかくなったり、膨潤したりします。

<疎水結合の切断>

80〜100℃くらいになると、疎水性相互作用が不安定になり、立体構造の変化が起こり始めます。

これは不可逆的な反応のため、一度始まると基本的には元には戻りません。

<ジスルフィド結合の切断>

180℃前後の高温になると、ジスルフィド結合(S-Sの結合)が切断されます。

またそれに追随して、ラジカル反応や酸化還元反応などによって、S-Sの再結合も起こります。

この時、もともと結合していたSとは別のSと結合することになるので、本来とは違うところにS-S結合が形成されることになります。

つまりタンパク質の形が変わってしまいます。

これにより、ケラチンタンパク質は、剛直で不均一な構造へと変化していきます。

髪は60℃を超えるとじわじわと変性が始まり、180℃を超えると内部の構造が一気に崩れてしまいます。

これはまるで「生卵がゆで卵になる」ようなもので、一度変わってしまうと元には戻りません。

ヘアアイロンだけでなく、ドライヤーの熱でも条件によっては十分に影響があります。

② 紫外線(UV)

肌と同じように、髪も紫外線で日焼けします。

と言っても、赤くなったり黒くなったりと、見た目でパッとわかるものではありません。

カラーなどをしていると、退色が早くなったりするので見た目の変化としてわかるかもしれませんが、基本的には見えないところでダメージが進行していきます。

さて、ケラチンが持つ芳香族アミノ酸であるトリプトファンやチロシンなどが紫外線を吸収することで電子の移動が起こり、ラジカルや一重項酸素が生成し、酸化反応が進みます。

またケラチンはアミノ酸の一つであるシステイン残基によるジスルフィド結合(S-S)で硬い構造を保っています。

しかし紫外線によりこのジスルフィド結合が切断(還元)されると、柔軟性の低下、タンパク質構造の歪みなどが起こります。

そして、高次構造が崩れケラチンは不溶化し凝集状態になります。

紫外線波長の中でも特にUV-Bは髪の表面に強く作用します。

上記のような反応の結果、ツヤの低下、脆弱化、乾燥、退色などに繋がります。

③ 化学的ダメージ(パーマ・カラー・ブリーチなど)

オシャレのために欠かせないパーマやカラー。

でも、ここにもタンパク変性のリスクが潜んでいます。

<パーマ>(還元⇨酸化反応)

一般的に、第1剤としてチオグリコール酸などの還元剤が用いられ、ケラチン中のジスルフィド結合(S-S結合)をSH-基に還元します。

この状態で髪の形を変えた後(ロッドで巻いたり、アイロンで伸ばしたり)、第2剤の過酸化水素などを用いて再びジスルフィド結合を形成させます。

<ヘアカラー>

アルカリ剤(アンモニアなど)で毛髪を膨潤させてキューティクルを開きます。

その際、毛髪内では酸化染毛剤に含まれる過酸化水素によって酸化反応が進行し、メラニンの分解やアミノ酸残基の酸化などを引き起こします。

<ブリーチ>

ヘアカラーと似たメカニズムで髪にアプローチしますが、ブリーチではメラニン色素を強力に分解するため、ケラチンそのものも酸化され、構造の変化が起こります。

いずれもタンパク質構造を破壊する不可逆的な変化が起こり、その結果、髪の弾力性、耐久性、保水性などが著しく低下します。

④ 界面活性剤(シャンプー洗浄成分など)

意外かもしれませんが、毎日のシャンプーにもタンパク変性のリスクがあります。

界面活性剤は、その種類によって大小はありますが、タンパク質に対して構造変化を引き起こす性質を持っています。

<疎水結合の切断>

ケラチン内部に入り込んでいる疎水性アミノ酸残基に、界面活性剤の疎水部分が結合。

これによりタンパク質の構造を保っていた疎水結合が切断され、タンパク質の立体構造が崩れていきます。

<静電的相互作用による変性>

特に、アニオン性(陰イオン性)の界面活性剤は、タンパク質表面に過剰な負(マイナス)電荷を与え、タンパク質の等電点など電荷のバランスが崩れ、タンパク質の凝集などが起こります。

<膨潤促進>

タンパク質と界面活性剤の複合体が形成されることで、ケラチンの親水性が増し、毛髪が膨潤状態となります。

これにより毛髪の耐久性やツヤが低下します。

このように毎日のシャンプーに含まれる界面活性剤も、熱や紫外線などと同様にタンパク変性を引き起こす要因になりえます。

ただシャンプーとして使用した場合には、一度の使用で直ちにケラチンが破壊されるという性質のものでもありません。

界面活性剤によって髪のタンパク質が変性するとは言いましたが、よほどおかしな処方でない限りは、シャンプーによるタンパク変性はそこまで気にしなくても大丈夫かと思います!

タンパク変性が髪に与える影響

では、タンパク変性が起きると、髪にはどんな影響が出るのでしょうか?

<ごわつき・硬さ>

変性したケラチンは硬化し、手触りが悪くなります。

特に、ヘアアイロンを使用すると硬くなった感覚が出てくると思います。

<ツヤの喪失>

ケラチンの構造が乱れると、光がキレイに反射せず、髪の表面がくすんで見えます。

<乾燥>

変性によってタンパク質の構造が崩れると、髪の水分保持力が低下し、乾燥しやすくなります。

<ダメージの蓄積>

変性が進むと、内部構造がスカスカになり、切れ毛や枝毛といった二次的なトラブルにつながります。

タンパク変性を防ぐためにできること

これらのダメージ要因は、日常生活の中でごく当たり前のように存在しています。

そしてタンパク変性は一度起きてしまうと元には戻せません。

だからこそ、“予防”が最重要。

「傷んだらケア」ではなく、「傷まないように守ること」が大切です。

ここでは、タンパク変性をできるだけ防ぎ、髪を健康に保つためにヘアケア習慣について詳しくご紹介していきます。

以下のようなポイントを意識してみましょう。

熱ダメージWO最小限に抑える

<ドライの前にアウトバストリートメントを使う>

ヒートプロテクト成分(熱保護成分)が配合されたものを使うと、ケラチンへの直接的な熱ダメージを軽減できます。

<ドライヤーの距離>

ドライヤーはできるだけ距離を離して(20cm以上)、同じ箇所に当てすぎないことが大切です。

髪の温度を高温にしすぎないように意識しましょう。

<ヘアアイロンの温度>

ヘアアイロンの温度は150℃以下を目安にすると◯

できるだけ低温でやさしくスタイリングすることでタンパク変性のリスクを軽減できます。

ドライヤーやヘアアイロンによるダメージは、使い方次第で抑えることができます♪

紫外線対策

<日焼け止め>

紫外線ケア機能付きのヘアミストやヘアオイルを使用すると◯

外出前に使うようにすると、紫外線によるダメージをある程度軽減できます。

<日傘や帽子>

物理的に紫外線を遮断するのが、やはり一番確実です。

ヘアカラーの退色防止にも効果的です。

自己流をやめる

ヘアカラーなどご自宅でセルフでされる方も多いかと思います。

使う薬剤、塗り方、放置時間、カラー後のケアの仕方でダメージ度合いは大きく変わってきます。

こういったケミカル処理によるダメージを抑えるためには、やはり美容師に施術してもらうことが重要になります。

シャンプー選びと使い方

重要度的には低いですが、シャンプー選びでもダメージ抑制は可能です。

<洗浄成分をチェック>

アミノ酸系、ベタイン系などの洗浄成分は、比較的髪へのダメージが穏やかです。

成分だけでは判断できませんが、一つの目安として参考にはなるかと思います。

成分名としては、例えば、“ココイルグルタミン酸Na”とか“コカミドプロピルベタイン”とかになります。

<洗いすぎない>

必要以上に髪を擦ったりするのもダメージにつながります。

摩擦を極力抑えるためにも、丁寧にやさしく洗いましょう。

まとめ

髪のタンパク変性は、目に見えるダメージよりも深刻な「内部の傷み」です。

熱・紫外線・化学処理は、日常にあふれているからこそ、無意識にダメージが蓄積してしまいます。

でも逆に言えば、日々のちょっとした意識で、それを防ぐこともできます。

髪は一度傷んでしまうと元に戻りません。

だからこそ、日々のケアは

・守る

・補う

・負担を減らす

の3つの視点でバランスよく考えるのが理想的です。

未来の自分の髪を守るためにも、今できるケアを、丁寧に続けていきましょう♪

Comments